Der gesetzliche Anspruch auf Kitaplätze in Wuppertal kann nicht erfüllt werden, da das aktuelle Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der Umgang der Stadt Wuppertal mit diesem Gesetz die langjährig etablierten, nicht städtischen Träger durch defizitäre Finanzierung zum Abbau von benötigten Plätzen zwingt. Neue Träger werden hingegen mit einer Vollfinanzierung nach Wuppertal gelockt.

Ist die Lage in Wuppertal wirklich so schlimm?

Ja, laut Städteranking der Wirtschaftswoche steht Wuppertal mit einer Versorgungsquote von 17,9 % bei U3-Kindergartenplätzen auf Rang 69 von 69 Großstädten. Bei den drei- bis sechsjährigen liegt Wuppertal auf Rang 66 von 69 Großstädten, mit einer Quote von 88,6 %*. Das überrascht nicht angesichts der defizitären Finanzierung der Einrichtungen.

Seit 2007, mit Einführung des KiBiz, hat sich die Finanzierungssituation entgegen der Versprechen der Politik schrittweise verschlechtert und die Auswirkungen sind aktuell dramatisch. Viele Einrichtungen in Wuppertal führen ihre Gruppen nur noch mit der Mindestpersonalausstattung. Das wollen wir kirchlichen Träger so nicht hinnehmen.

*Quelle: Wirtschaftwoche Sonderheft 2016, "69 Großstädte im Test", Zahlenbasis: Statistisches Bundesamt, Jahr 2015

Warum hat das Kinderbildungsgesetz die Lage verschlechtert?

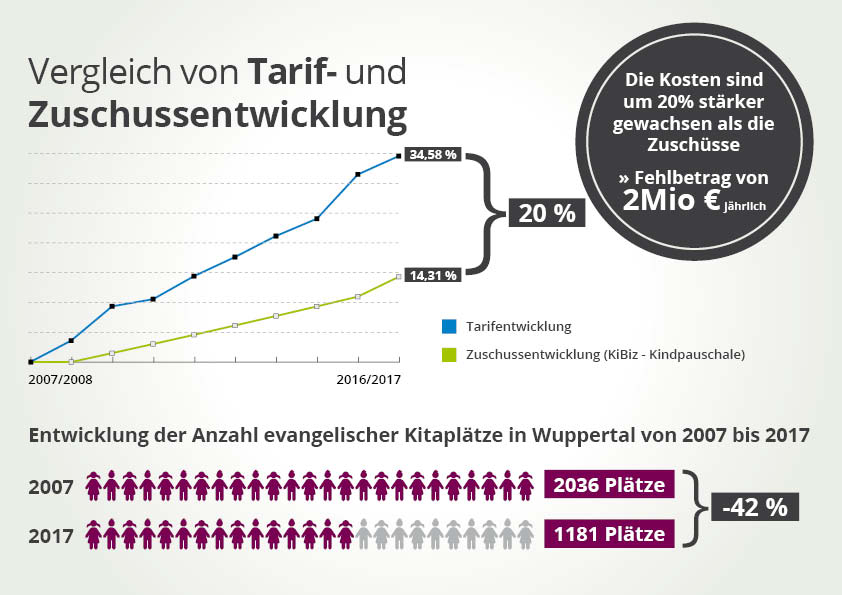

Um die Finanzierung der Kindergartenplätze langfristig zu sichern, wurde eine jährliche Anpassung der Zuschüsse für die unterschiedlichen Träger definiert, die sogenannte Kindspauschale. Diese wurde konkret im Gesetz festgeschrieben. Entgegen aller Erfahrung aus der tariflichen Entwicklung von Gehältern wurde die Festsetzung der Pauschalen und die jährliche Anpassung mit 1,5 % Steigerung von vorne herein viel zu niedrig angesetzt.

Welche Auswirkungen hat die Fehlplanung des Gesetzes?

Tatsächlich sind die Gehälter – die einen Großteil des Budgets der Kitas ausmachen – im öffentlichen Dienst wesentlich stärker angestiegen. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist dieser Posten um 20 % stärker gewachsen, als die gewährten Zuschüsse. Daraus ergibt sich in der Gesamtheit der evangelischen Träger in Wuppertal eine zusätzliche Finanzierungslücke von über 1.000.000 €.

Da rund 70 % der Träger (kommunale und kirchliche) an die Tarifverträge des öffentlichen Dienstes gebunden sind, betrifft diese Entwicklung jedoch einen Großteil der Anbieter.

Wie wirkt sich das konkret auf die Arbeit der Diakonie aus?

Steigende Kosten und gedeckelte Zuschüsse führen schrittweise zu einer stetig wachsenden Unterfinanzierung. Um das Defizit abzufangen, müssen Kindergartenplätze bei der Kirche abgebaut werden. Die kommunalen Einrichtungen werden aus dem Haushaltsdefizit der Stadt bedient. Da stellen sich wirtschaftliche Fragen scheinbar weniger. Alleine die Diakonie hat in den letzten zehn Jahren 855 Plätze aufgeben müssen, was einem Rückgang von 42 % entspricht.

Hinzu kommt eine steigende Nachfrage nach den wesentlich personal- und raumintensiveren U3- Plätzen (unter dreijähriger Kinder), bei denen, im Vergleich zu den Plätzen für drei bis sechsjährige, kleinere Gruppen notwendig sind. Dadurch wird diese Entwicklung noch einmal verschärft. Im Ergebnis steigt das Defizit. Um dem entgegenzuwirken, müssen zunehmend Einrichtungen den hohen Qualitätsstandard reduzieren oder werden sogar vollständig geschlossen.

Ist der Stadt Wuppertal dieses Problem bekannt?

Die Stadt Wuppertal ist aus der Beratung mit den Wohlfahrtsverbänden heraus intensiv und wiederholt über das Problem informiert worden. Finanziell gangbare Hilfestellungen, wie z.B. die vielerorts in NRW praktizierte Übernahme der Trägeranteile, wurden konsequent mit dem Argument der Haushaltskonsolidierung zurückgewiesen. Da verwundert der letzte Platz der Kitaplätze in der Bundesstatistik nicht.

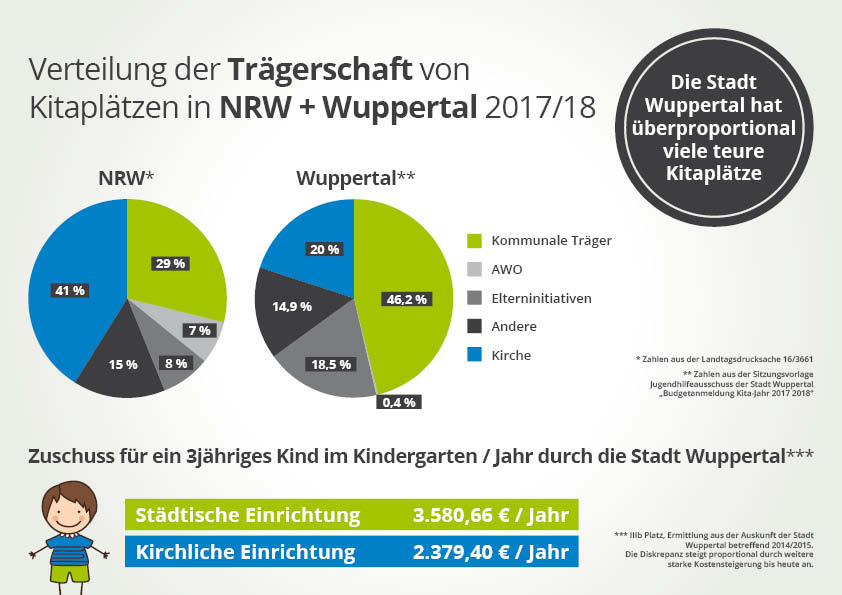

Statt kostengünstigere, vorhandene Träger zu stabilisieren und zum Ausbau der Plätze zu motivieren, werden hingegen parallel sehr viel teurere Neubauten mit neuen, unerfahrenen oder kommerziellen Trägern aufgebaut. Diese finanziert die Stadt sogar vollständig.

Inwiefern ist die Situation für die Bürger der Stadt Wuppertal problematisch?

Neben gesetzlich zugesagten, fehlenden Kindergartenplätzen bedeutet diese Haltung der Stadt eine drastische Mehrbelastung für den Steuerzahler mit Langzeitwirkung. Da das Land kommunale Kindergartenplätze geringer bezuschusst, ist die Betriebsführung städtischer Kindergärten bei ähnlicher Kostenstruktur automatisch teurer. Einmal in kommunaler Trägerschaft errichtete Kindertagesstätten sind nach dem Gesetz dauerhaft an diesen sehr unauskömmlichen Finanzierungsstrukturen gebunden und belasten den Haushalt unumkehrbar auf Jahrzehnte. Das muss den politisch verantwortlich handelnden Personen bewusst sein.

Konkret gesagt: Ein über dreijähriges Kind mit einem 35 Stunden Platz (Gruppenform IIIb) in einer städtischen Einrichtung kostet den Kämmerer 3.580,66 € pro Jahr. Im Vergleich dazu bezuschusst die Stadt Wuppertal einen Platz für das gleiche Kind in einer kirchlichen Einrichtung im gleichen Zeitraum nur mit 2.379,40 €. Das sind rund 34 % weniger. Diese Zahlen basieren auf den Erhebungen des Kindertagesstättenjahres 2015 und sind nach einem offiziellen Auskunftsbegehren über ein Anwaltsbüro erhoben worden.

Wie kommt es zu dem großen Unterschied zwischen den Trägern?

Das Land NRW refinanziert bei nichtkommunaler Trägerschaft höhere Zuschüsse gemäß § 21 KiBiz. Diese belaufen sich auf 36 % bis 38,5 % der Kindspauschalen. Bei eigener Trägerschaft erhält die Stadt nur 30 % Zuschuss vom Land. Bei dem Gesamtbudget aller 11.500 Plätze in Höhe von 86.000.000 € würde alleine dieser Refinanzierungsunterschied, in einer vergleichbaren Kommune ohne eigene städtische Plätze, zwischen 5,1 Mio. € bis 7,4 Mio. € je nach Trägertyp pro Jahr ausmachen.

Zudem nimmt der Kämmerer einen erheblichen zusätzlichen eigenen Kostenanteil – über die Pauschalen hinaus – aus den Betriebsverlusten des Stadtbetriebes in Kauf.

Es fallen immer mehr kirchliche Kindergärten weg. Was wäre, wenn die Stadt weitere oder alle evangelischen Einrichtungen übernehmen müsste?

Würde die Stadt das tun, läge die Kostendifferenz bei alleine den evangelischen Einrichtungen (1180 Plätze), bzgl. des kommunalen Eigenanteils, bei ca. 2,6 Mio €. Hinzu kämen die entsprechenden, von der Kommune zu tragenden, Mietaufwendungen in Höhe von rund 700.000 € (26 Einrichtungen, 60 Gruppen). Diese Differenz müsste dann auch noch vom Steuerzahler übernommen werden.

Eine zusätzliche Finanzierung der Bestandseinrichtungen wäre in jedem Fall deutlich wirtschaftlicher.

Was wäre, wenn stattdessen ein freier Träger die Einrichtungen übernehmen würde?

Dann sähe die Rechnung etwas günstiger aus. Trotzdem kommen auch in diesem Fall auf die Kämmerei Mehrlastungen in Höhe von ca. 1.000.000 € zzgl. der Mieten von 700.000 € zu. Eine zusätzliche Finanzierung der Bestandseinrichtungen wäre in jedem Fall deutlich wirtschaftlicher.

Was bedeutet der Ratsbeschluss vom Januar 2017 bezüglich der Übernahme der Trägereigenanteile neuer Kindertagesstätten?

Grundsätzlich führt dieser Ratsbeschluss in eine neue und richtige Richtung für die Trägereigenanteile in den Kindertagesstätten. Nur durch die Übernahme der Trägeranteile kann die Betriebsführung von Kindertagesstätten auskömmlich werden und dadurch wird der Ausbau der Versorgungsstruktur gefördert.

Es war nie verständlich, warum das Gesetz Trägeranteile für die Kinderbetreuung vorgesehen hat. Diese sind verfassungsrechtlich auch höchst umstritten.

Gemäß Ratsbeschluss sollen nur die Trägeranteile für neue Kitaplätze übernommen werden. Ist dadurch das kommunale Miteinander der Träger gefährdet?

Der Beschluss, die Trägeranteile aller Einrichtungen unabhängig von der Trägerherkunft zu übernehmen, ist überfällig. Mit der jetzigen Handhabung, nur die Trägeranteile der kommunalen und der neuen Einrichtungen zu finanzieren und eben nicht die der Bestandseinrichtungen, wird eine gravierende Ungleichbehandlung der Träger vorgenommen. Etablierte, langjährig in Wuppertal tätige Trägergruppen werden quasi vor den Kopf gestossen und die Trägerlandschaft gespalten. Konflikte und rechtliche Auseinandersetzungen sind vorprogrammiert. Das hilft niemandem.

Ist der Haushaltsausgleich der Stadt Wuppertal durch die Übernahme von Trägeranteilen gefährdet?

Nein, diese häufig formulierte These ist absurd. Der Haushaltsausgleich der Stadt Wuppertal ist gefährdet durch die gegenwärtige Politik massiv gefährdet. Kommunale Einrichtungen sind nachgewiesen, und durch das KiBiz festgelegt, die teuerste Betriebsform. Wie kann da die deutlich günstigere Förderung der freien und kirchlichen Träger den Haushaltsausgleich gefährden?

Erstaunlicherweise geht der Ausbau und die Errichtung neuer kommunaler Einrichtungen seit vielen Jahren nahezu kommentarlos durch alle politischen Gremien. Die dazu vorliegenden Zahlen sind schlichtweg falsch.

Warum fühlen sich kirchliche Träger benachteiligt?

Die im Kinderbildungsgesetz geregelten Trägeranteile sind besonders hoch. Dadurch werden die Bürger mit konfessioneller Prägung gleich mehrfach zur Kasse gebeten. Einmal zahlen kirchlich orientierte Menschen in die üblichen Steuersysteme ein. Zudem finanzieren sie mit ihrer Kirchensteuer, quasi wie ein Ausfallbürge für die unauskömmliche Kindertagesstättenfinanzierung von Stadt und Land, die gesetzlich erzwungenen Trägeranteile. Zuletzt tragen sie mit teilweise erheblichen freiwilligen Leistungen zur Stabilisierung dieser Träger bei. Während in Wuppertal immerhin 60 % der Bevölkerung katholisch oder evangelisch sind, ist der Anteil kirchlicher Kitas durch die hohen Trägerbelastungen auf 20 % geschwunden. Das können und wollen wir nicht akzeptieren.

Die gerade im Grundgesetz garantierten Selbstbestimmungsrechte der Menschen und Kirchen sind zu respektieren und dürfen nicht durch wirtschaftliche Schlechterstellung der kirchlichen Einrichtungen ausgehöhlt werden.

Zudem ist das in Wuppertal zuletzt häufig von Politik und Verwaltung vernachlässigte Prinzip der Subsidiarität, somit der Vorrang privater, bürgerschaftlicher, kirchlicher Organisation vor kommunaler und hoheitlicher Organisation, wieder angemessen zu berücksichtigen. Wohin die entsprechende Handhabung der Kommune die Versorgungsstruktur in Wuppertal entwickelt hat, ist am Beispiel der Kindertagesstättenplätze augenscheinlich sichtbar geworden.

Dieses gilt nur stellvertretend für viele Defizite, denn auch in verwandten Bereichen, die die Lebenssituation Wuppertaler Bürgerinnen und Bürger widerspiegeln, ist durch die knappe und unauskömmliche Finanzierung der Hilfesysteme längst eine häufig prekäre Lebensrealität eingetreten. Beispiele sind in den Sozialstatistiken der Stadt viele zu finden. Im Ergebnis bleiben in Wuppertal lebende Kinder besonders häufig zurück.